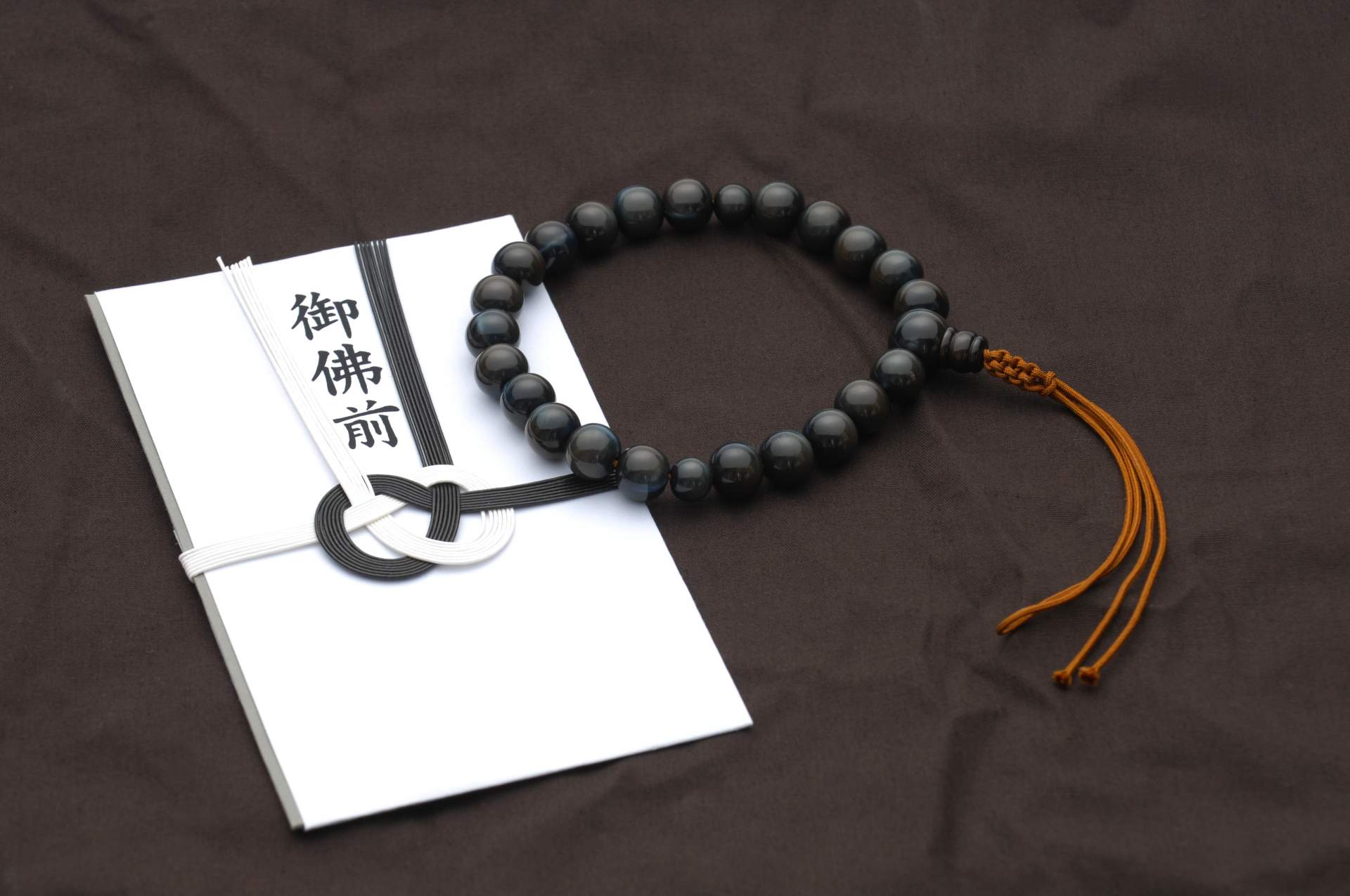

日本の伝統的な葬儀や供養の場において、亡くなった方の魂を偲び、家族や子孫が手を合わせる対象として用いられるのが位牌である。位牌は故人の戒名や法名、死亡年月日とともに俗名などを記した木製の祭祀用具であり、その起源には中国の祖先崇拝の形態を踏まえた仏教的な要素が融合していると考えられている。日本において本格的に位牌が普及したのは中世以降であり、葬儀や一周忌、年忌法要、盆・彼岸などの節目の供養時には欠かせないものとされてきた。一般の家庭では、木製の漆塗りや白木の位牌が仏壇に安置される。戒名を授かった故人を象徴する重要な存在であり、御霊の仮住まいとも受け止められている。

位牌には大きく分けて、葬儀の際に用いられる仮位牌と、四十九日法要以降に用いられる本位牌との別がある。仮位牌は葬儀直後から四十九日までの間だけ用いられ、故人の霊をこの間仮に鎮める役割を果たす。本位牌は四十九日の忌明けに作られ、以降、長く家で祀られる対象となる。一方、位牌の扱いについて独自の立場をもっている宗派も存在し、その代表的な例として挙げられるのが浄土真宗である。浄土真宗では、極楽浄土で救われて仏となられた故人はもはや特定の場所に留まる御霊と考えないため、位牌を本来的には用いない。

代わって安置されるものとして、法名を記した過去帳がある。これは先祖や故人の名前と法名、祥月命日などを記し、仏壇に納めて追悼の意を表すものである。浄土真宗における仏事では、過去帳を用いて先祖を偲び、改めて浄土への信心を確認することを重視する。そのため、位牌が用意されていたとしても象徴的な意義や一時的な役割となる場合が大半である。しかしながら、家によっては長く地域や家系の風習として位牌を用いるケースも少なくない。

例えば浄土真宗の信仰を持つ家でも、親戚筋や地域社会が従来通りの葬儀作法を重んじ、「みなと同じように位牌を作る」ことを求める場合もある。そのような時にも、「信仰としては過去帳を重視するが、慣習として位牌を用意する」という折衷的対応が見られる。一方で、位牌を一切作らず、過去帳の記載だけに留めるという対応も見受けられる。このように、位牌一つを取っても、その成立や形式、用いられ方には地域や宗派、家族ごとの多様な背景と変遷がある。葬式の儀式において、位牌は大変重要な役割を担う。

多くの宗派、特に浄土宗や真言宗などでは、葬儀の際に白木の位牌が僧侶によって用意され、戒名を授ける法要の中で、故人をしのぶ象徴として扱われる。葬儀が済んだのち、四十九日までは仮位牌を祭壇や仏壇に安置し、家族は折々に手を合わせて故人の冥福を祈る。この時期が過ぎると、より丁重な本位牌が用意され、仏壇に納められるのが流れとなっている。一般的な位牌の材質には黒檀や紫檀、ケヤキなどが使われるほか、漆の蒔絵を施した装飾的なものも少なくない。宗派の考え方や工房ごとに形や意匠もさまざまである。

位牌を仏壇に安置する際には細やかな作法や配慮が求められる。例えば、本位牌を仏壇に納めるときには、右側(向かって左側)から先祖、左側に新しい位牌または位牌を夫婦連名で納める場合の決まりごとがある。先輩や親の位牌は上席、後輩や年代の新しい位牌は下段、と時系列を尊重する配置もみられる。また、毎朝や法事の際には、子孫が位牌の前で香を焚き、手を合わせて日々の感謝や祈りを捧げる習慣が広く定着している。位牌の名前を記すにあたり、戒名や法名は仏教僧から授かることが一般的である。

本位牌は板状の「板位牌」と、装飾的な台座や屋根がついた「札位牌」などがあり、家紋や金箔装飾などを加える場合もある。過去にさかのぼるいくつもの先祖の位牌が連なる家庭も珍しくなく、代々を偲ぶ中長く大切にされている。転居や代替わりなどの理由で位牌の処分が必要な場合には、勝手に焼却や処分をせず、僧侶に依頼して魂抜きやお焚き上げの仏事を行うことが基本となっている。現代日本社会の変化に伴い、核家族化や都市部での生活空間の変化から、コンパクトな位牌や棚が増えている。インテリア性や耐久性に配慮した新しい素材やデザインも見受けられ、位牌がより身近な祈りの対象として工夫されている面もある。

しかしながら根底にあるのは、家族や故人を思い、祈りを捧げるという願いである。どのような形式をとったとしても、日本人の死者観・先祖観、葬式儀礼の象徴として、位牌はこれからも大きな意味をもち続けるだろう。日本の葬儀や先祖供養において位牌は中心的な役割を果たし、家族が故人を偲び祈りを捧げる対象として親しまれてきた。位牌は戒名や死亡年月日などが刻まれた木製の祭祀具であり、その成立には中国の祖先崇拝と仏教が関わる。位牌には葬儀直後から四十九日まで用いる仮位牌と、忌明け後長く祀る本位牌があり、葬儀や法要、盆・彼岸などの節目で重要視される。

一方、浄土真宗では故人は成仏して特定の御霊とは見なさないため、位牌ではなく法名を記した過去帳を用いるのが特徴だが、地域の慣習や家族の意向から位牌を併用する場合もある。位牌の配置や祀り方には細かい作法があり、家系や親子の順序を尊重して仏壇に納められる。形式には漆塗りや蒔絵など多様性が見られ、現代では住宅事情を反映した小型やデザイン性の高いものも増えている。処分時には僧侶のお焚き上げを通じて魂抜きを行う配慮が必要だ。伝統と変化が交錯する中でも、家族や先祖への感謝と祈りを形にする道具として、位牌は今後も日本人の精神文化に深い意味を持ち続ける。